身長と足のサイズは、体全体の構造や姿勢バランスに深く影響する重要な要素です。特に日本人の場合、身長と足サイズの比率には特徴的な傾向があり、靴選びや健康管理に直結します。本記事では、日本人の身長別に見た足の平均サイズについて、男女差・年齢差といった基本データだけでなく、正確な測定方法や股下との関連性、さらに靴選びや姿勢・健康面への影響まで幅広く、より詳細かつ実践的な内容で徹底的に解説します。また、サイズ変化の季節差や年齢による傾向にも触れ、成長期の子どもから成人・中高年まで幅広い層に役立つ情報を網羅しました。

身長別に見る日本人の足の平均サイズ

身長と足の大きさの関係性とは?

身長が高い人は骨格も大きく、自然と足のサイズも大きくなる傾向があります。これは、身体を支えるための構造上のバランスによるもので、身長が低い人と比べると足長・足囲の両方に差が見られます。特に成長期では身長と足サイズがほぼ比例して伸びるため、この時期の靴選びが非常に重要です。また、足のサイズが身長と見合わない場合、姿勢や歩行バランスに影響する可能性があります。

男女別の平均値とサイズの違い

男性と女性では骨格や足幅の構造が異なるため、同じ身長でも足のサイズに差が出ます。男性は170cm前後で平均26.5cm、女性は160cm前後で23.5cmが目安とされています。また、女性はハイヒールやパンプスなど足先が細い靴を履くことが多く、実際のサイズよりも小さめの靴を選ぶ傾向があります。サイズ選びのミスマッチは外反母趾などの足トラブルを招く原因となるため、男女ともに正しい計測が重要です。

子供の成長に伴う足のサイズの変化

子供は短期間で急激に足が成長します。特に10〜14歳では半年ごとに0.5〜1cm大きくなることも珍しくありません。保護者は定期的な測定を行い、成長に合わせて靴を買い替えることが健康な発達の鍵になります。サイズが合わない靴を履き続けると、足指の変形や姿勢の歪みに繋がるため注意が必要です。

特に注意が必要な足型や体型

扁平足やハイアーチといった特徴的な足型は、身長と足サイズのバランスが崩れやすく、体の軸にも影響を及ぼします。また、身長に対して極端に小さい足や大きい足を持つ人は、靴選びの選択肢が限られることがあり、既製品では合いにくいケースも多いため、オーダーメイドや中敷き調整などが有効です。

足のサイズの測定方法

自宅でできる簡単な測定方法

自宅で足のサイズを測る際は、紙とペン、定規を使えば誰でも簡単に正確な計測ができます。まず床に紙を敷き、壁にかかとをしっかりつけて裸足で立ちます。その状態で足型を取り、かかとから最も長い指先(多くの場合は親指または人差し指)までを丁寧に測定します。

足のサイズは左右で微妙に異なる場合が多いため、両足を計測し、大きい方のサイズを基準にすることが重要です。紙の上にしっかり体重をかけて立つことで、実際の歩行時に近い状態で計測でき、靴選びの精度が高まります。また、測定前に軽く足を動かしてリラックスさせると、より自然な数値が出やすくなります。

メジャーを使った正しい計測手順

さらに精度を上げたい場合は、壁とメジャーを使った方法がおすすめです。かかとを壁にぴったりとつけ、床にまっすぐメジャーを置き、最も長い指先の位置までの長さを測定します。このとき、体重を均等にかけるように立つとより正確な値が得られます。

足は一日のうちでもサイズが変化し、特に朝と夜では浮腫みにより0.3〜0.5cm程度の差が出ることもあります。そのため、最も実用的なサイズを知るには午後や夕方の計測が最適です。また、複数回測って平均を取ると誤差を減らすことができます。

足囲と足長、両方を測る重要性

靴選びにおいては足の長さ(足長)だけでなく、足囲(足の周囲)も非常に重要です。足囲を測ることで、自分がワイドタイプなのか、スリムタイプなのかといった足型を正確に把握できます。足囲は、親指と小指の付け根の一番幅広い部分を柔らかいメジャーでぐるりと一周させて測定します。

メーカーによって足囲の基準は異なるため、測定結果を元に靴ブランドごとのサイズ表を確認し、自分に合ったフィット感を見極めることが大切です。足囲が合わない靴は、サイズが合っていても痛みや靴ずれの原因になるため注意しましょう。

測定データを基にしたサイズ選びのポイント

測定データを得たら、必ずメーカーのサイズ表やワイズ(幅)の表記と照らし合わせましょう。特にスニーカーと革靴ではサイズ感が異なり、スニーカーは0.5cm程度大きめを選ぶのが一般的です。一方、革靴は伸びにくい素材が多いため、ジャストサイズを選ぶのが基本です。

また、足の形や履き心地の好みによっても適正サイズは変わるため、可能であれば店舗で実際に試し履きするのがおすすめです。0.5cm単位の違いが快適性や長時間の歩行時の疲れやすさに大きな影響を与えるため、数値に基づいた慎重なサイズ選びを心がけましょう。

日本人の足の平均サイズのデータ分析

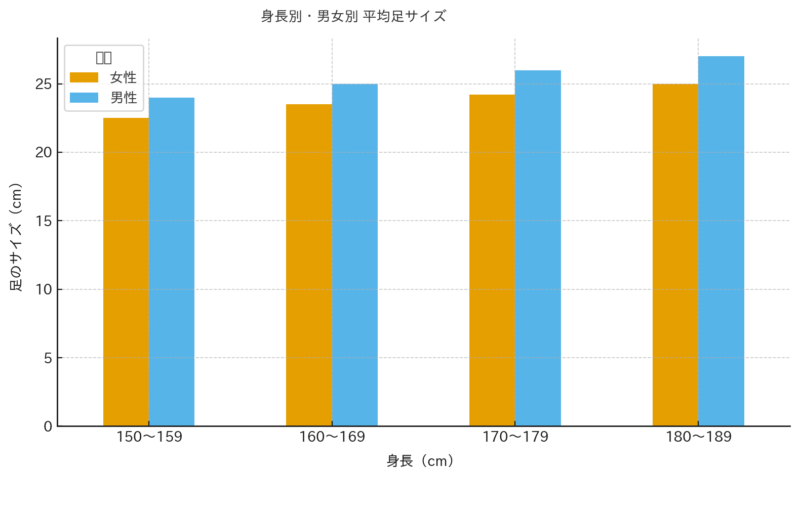

身長別の詳細データとグラフ解説

最新の調査結果によると、150cm未満の人では足の平均サイズはおおよそ22〜23cm、160cm台では23.5〜24.5cm、そして170cm以上では26cm前後という明確な傾向が示されています。さらに細かく見ると、同じ身長帯でも男女差や年齢差があり、例えば160cm台でも若年層女性と中高年男性では足囲や幅の数値に違いが見られます。グラフ化すると、身長と足サイズの間には非常に強い相関関係があることが一目で理解でき、身長の上昇に伴って足長と足囲が比例的に増加していく様子が視覚的に把握可能です。特に170cm以上の高身長層では、足囲の拡大傾向が顕著であり、靴選びやワイズ(幅)の重要性が増します。こうしたデータを活用することで、自分の身長に対して適切なサイズ感を把握しやすくなり、靴選びの失敗を防ぐことができます。

また、地域や世代によっても微妙な差が見られる点も興味深いところです。例えば、都市部の若年層では平均的に足サイズが大きくなる傾向があり、これは栄養状態や生活習慣、靴の種類の変化などが影響していると考えられます。一方で、地方の高齢層ではやや小さめのサイズが多いというデータも存在します。これらの差異もグラフ化することで、単なる数字以上の傾向を読み解く手助けになります。

年齢層ごとの平均足サイズとは?

20〜30代の成人では足サイズは比較的安定していますが、40代以降になると筋力や靭帯の柔軟性の低下により足の横幅が広がる傾向が強くなります。さらに、加齢に伴って足底のアーチが低下し、扁平化するケースも多いため、サイズだけでなく靴の構造にも注意を払う必要があります。定期的な測定と靴の見直しを行うことで、加齢による足の変化に柔軟に対応することが重要です。

また、加齢によって足囲が増えると従来の靴が窮屈に感じることがあり、そのまま履き続けると外反母趾やタコ、魚の目などのトラブルを招く可能性があります。

靴の選び方や用途によるサイズの目安

靴を選ぶ際は、使用目的によって適切なサイズ感を変えることがポイントです。ランニングシューズは運動時の衝撃や膨張を考慮して、指先に0.5〜1cmほどの余裕を持たせるのが理想的とされています。一方、革靴やドレスシューズは見た目のシルエットとフィット感が重視されるため、ジャストサイズを選ぶのが基本です。

また、長時間の立ち仕事やウォーキングが多い人は、クッション性や足囲への適合性も重要な要素になります。用途に応じたサイズ選びを意識することで、靴による足への負担や疲労感を大きく軽減することが可能です。

足サイズと股下の関連性

身長別股下の平均と足の大きさの比率

身長が高い人は股下も長く、足サイズも大きい傾向が見られます。これは体全体の重心バランスや骨格構造と密接に関係しており、足が大きいほど安定性が増し、長い股下との組み合わせによって歩行時の姿勢やシルエットにも影響を及ぼします。ファッションのシルエットやスタイルの印象にも大きな差が出るため、股下と足の比率を把握することは見た目と機能性の両面で重要です。

また、股下が長い人は自然とパンツの丈やシューズの見え方も変わるため、足元のコーディネートが全体のバランスに直結します。日本人の場合、身長に対する股下の平均比率はおおよそ45〜47%程度とされており、この比率が高いほど脚長効果が強調され、同時に足のサイズもやや大きめになる傾向があります。

足サイズとパンツのサイズ選び

股下と足の大きさのバランスを踏まえると、パンツの丈や裾幅を適切に調整することでシルエット全体が大きく変わります。特にスキニーパンツやテーパードパンツでは、足首周りのフィット感や丈感が重要で、少しの長さの違いでも印象が変わることがあります。例えば、股下が長く足サイズも大きい人は、丈を短めに設定することで全体がすっきりと見え、脚長効果を強調することが可能です。

一方、股下が短めの人は、裾を長めに残してクッションを作ることでボリューム感を出し、バランスを取る方法もあります。パンツの丈と靴のサイズ感を連動させることで、より洗練されたスタイリングが実現します。

スニーカーと革靴でのサイズ比較

靴の種類によっても足元の印象は大きく異なります。スニーカーはクッション性が高く、歩行時の膨張や足の動きを考慮して革靴より0.5cmほど大きめを選ぶのが一般的です。特にボリュームのあるスニーカーは、丈の短いパンツやテーパードシルエットとの相性が良く、足元を強調したファッションに向いています。

一方、革靴は伸びにくい素材で作られている場合が多く、ジャストサイズを選ぶことでフォーマルな印象と美しいシルエットを保てます。さらに、スニーカーと革靴ではヒール高や靴底の厚みも異なるため、同じ股下でも見え方に差が生じる点を考慮することが、全身のバランスを整えるうえで重要です。

足のサイズに基づく健康管理

適切な靴選びの重要性

サイズが合わない靴を履き続けると、外反母趾・魚の目・タコなどのトラブルを引き起こすだけでなく、長期的には足の骨格や筋肉の変形、姿勢の歪みなどにもつながります。特に足のアーチや指先の動きが制限されると、歩行時のバランスが崩れ、疲労や痛みが慢性化する恐れがあります。自分の足型やサイズを正確に把握し、それに合った靴を選ぶことは、健康な足と快適な歩行を維持するための基本中の基本です。また、靴の素材や構造、クッション性なども考慮するとより理想的な靴選びが可能になります。

足の大きさによる体のバランス

足は体を支える土台であり、そのサイズや形状が全身のバランスに大きく影響します。サイズが合っていない靴を履くと、無意識のうちに姿勢が歪み、歩行時に余計な負担がかかることで腰や膝、足首に痛みが生じやすくなります。特に身長と足サイズのバランスが崩れると、重心がずれて腰痛や膝痛、さらには肩こりなど全身の不調につながるケースもあります。正しい靴選びは、見た目の問題だけでなく体の安定性や健康に直結している点を意識することが重要です。

成長期の子供の足の健康管理について

子供の足は骨や筋肉が柔らかく、発達段階に応じて短期間で大きく変化します。そのため、3〜6ヶ月ごとの定期的な測定と靴の見直しが理想です。サイズが合わない靴を履き続けると、足指の変形やアーチ形成の妨げになる可能性があり、将来的な歩行姿勢や体のバランスにも影響します。子供の靴選びでは「少し余裕を持たせる」ことと「足幅・足囲に合っていること」の両立が重要であり、成長に合わせたこまめな確認と買い替えが欠かせません。さらに、成長期には活動量が多く汗もかきやすいため、通気性や軽量性といった機能面にも注目することで、より健康的な足の発達をサポートできます。

まとめ

身長と足のサイズには密接な関係があり、その理解は靴選びや健康管理に直結します。身長が高い人は足も大きくなる傾向があり、成長期の子供ではその相関が特に顕著です。男女や年齢層によっても平均サイズや足型に違いがあるため、自分の体型・ライフスタイルに合った靴選びを心がけることが大切です。

また、足のサイズは一度測れば終わりではなく、年齢・季節・時間帯によって微妙に変化するため、定期的な計測と見直しが必要です。特に成長期の子供や加齢によって足幅が広がる中高年層では、靴のサイズが合わないことで姿勢や歩行に悪影響を与えることもあります。

さらに、股下とのバランスやパンツ選び、スニーカーと革靴のサイズ感の違いなども踏まえると、より自分にフィットしたファッションと健康的な歩行を両立できます。正しいサイズを把握し、自分の足に合った靴を選ぶことで、快適さ・美しさ・健康のすべてを手に入れることが可能です。

最後に、靴選びは単なるファッションではなく、長期的な健康維持の基盤です。この記事を参考に、身長別の足サイズの特徴を理解し、定期的な測定と靴選びを習慣化していきましょう。